原标题:人造子宫的历史 体外发育是否会将人类带进女权主义乌托邦?

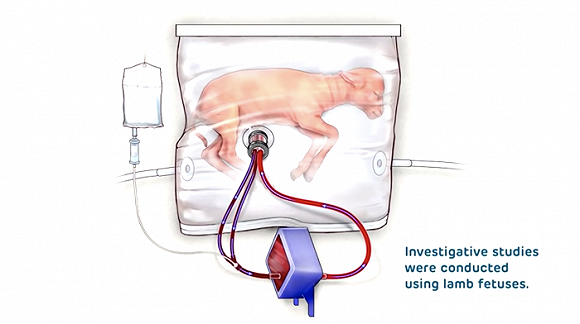

2017年,费城儿童医院的一个研究团队打造了一个人造子宫——他们将早产羔羊置入羊膜囊中,并在其中养育了四个星期。研究人员意在用羊膜囊模拟母羊子宫环境,从而使未发育完全的胚胎继续成长。在这个人造环境中,羊胚胎逐渐从一个粉红色的、形如外星人的生命体发育成一只会呼吸、会吞咽的动物。

随着人造子宫的消息传开,一些人认为,这种旨在提高人类早产儿存活率的医疗设备正使我们朝着奥尔德斯·赫胥黎1932年小说《美丽新世界》中描画的未来前进。在赫胥黎笔下,人类利用试管进行胚胎培育,胚胎在“繁育中心”孵化成熟前便已被划分成五个社会等级:最高级的是“阿尔法(α)”,他们将被培养成社会中的重要角色;最低级的“厄普西隆(ε)”属于奴隶,只能在火葬场等地方干体力活,例如从烧焦的遗体中收集磷等。

赫胥黎描述的世界不仅在当时具有争议性而且充满影响力,即使是在近90年后的今天,任何协助胎儿在子宫外成活的技术,几乎都会使人不可避免地联想到他的这部反乌托邦巨作。未来社会中,技术也会使人分出等级,人造子宫正是其象征之一——在未来,我们或许将放弃与进化史、动物祖先以及彼此之间最后也是最深的联系。

美国费城儿童医院研究团队打造的人造子宫让早产小羊顺利存活图片来源:AP

但很多人不知道的是,在赫胥黎之前,英国最杰出的科学家和哲学家已围绕人造子宫的可行性和风险性进行了长达十年的辩论,赫胥黎笔下的反乌托邦世界是这场旷日持久的辩论的高潮。当时,鉴于科学技术进步神速,许多著名思想家认为这种革命性技术马上就能得到普及。虽然对赫胥黎来说,这个未来极其可怕,但对于与他生活在同时代的许多激进分子而言,情况恰恰相反。

英国生物学家霍尔丹(J.B.S.Haldane)是最早提出卵子可以在子宫外受精的人物之一。1923年,霍尔丹在剑桥大学邪学社(HereticsSociety)举行的一次讲座中,首次对人造子宫进行了深入探讨。邪学社由英国哲学家查尔斯·凯·奥格登创立于1909年,是异见知识分子的避风港,为他们提供了质疑传统权威和宗教教条的空间。奥格登自称为“知识分子的解放者”,他曾邀请乔治·萧伯纳、弗吉尼亚·伍尔夫、路德维希·维特根斯坦等当时的先锋人物至邪学社畅所欲言,很多发言都离经叛道、惊世骇俗,极具煽动性。

霍尔丹也如上述人物一般不墨守成规。他受邀到邪学社做演讲,题为《代达罗斯,或科学与未来》。演讲以一名学生的视角展开,此人来自2073年,他回顾了过去150年的生物发展史:1951年,两位科学家从一名在飞机失事中丧生的妇女的卵巢中提取出卵子,使其受精,然后在“适宜的液体”中培育胎儿,直到其足月出生。在他描画的世界中,21世纪到来之际,人类已经停止了“历史上本能式”的繁殖,这又反过来催生了更为理性和开明的繁殖过程,霍尔丹称之为“体外发育”(ectogenesis),意指从怀孕到分娩全过程都在人体外完成。

霍尔丹的演讲引起了不少争议,这也正是他的目的所在。他属于英国上层阶级中较为进步的一分子,喜欢拥抱新的激进思想。1930年代,他在伦敦大学学院教书,成为了一名公开的共产主义者。霍尔丹的妻子在他们的客厅招待志同道合的诗人、哲学家、科学家和作家。这个小圈子里产生了一种反叛的乌托邦主义,一定程度上是出于他们对第一次世界大战的恐惧——未来可能与过去截然不同,而科学和技术将是这场进步革命的关键驱动力。

对霍尔丹而言,“体外发育”是证明科学可以带来根本性社会变革的完美例子:通过将女性从怀孕中解放出来,性和生殖将相互分离。他相信这将极大地改变社会权力的不平衡。“‘体外发育’的基本原理渐渐成形,”他写道,“生物学家拥有的知识将彻底改变人类的生活。”

霍尔丹“体外发育”的构想得到了许多进步知识分子的赞扬,包括伯特兰·罗素的妻子多拉·罗素。1925年,她撰写了一篇关于科学的未来的文章。在文中,她从女权主义角度入手,提出了一种解放性的体外发育概念,该概念与霍尔丹的“体外发育”构想非常相似。她认为,若人工妊娠可以实现,女性将得以设想不同的社会现实。她们不必生孩子,因此也无需扮演母亲的角色,成为家务的奴仆,无法参与公共事务……

医学史学家伊凡·克罗齐尔(IvanCrozier)在《情欲史期刊》(JournaloftheHistoryofSexuality)上指出,多拉·罗素希望发起一场更为广泛的运动,将女权主义者的利益与科学进步结合起来。虽然她知道公众会本能地抗拒在玻璃瓶中长大的婴儿,但她仍坚称“体外发育”也只是类似于人类数千年来干预动物繁殖和作物种植的活动而已。她同时提出,那种认为女性的身体天生神圣的观点属于性别歧视,它把妇女排除在科学和技术的利益之外。“我们希望借助科学和技术来减轻我们的痛苦,却遭到他们的谴责,”多拉·罗素写道,“他们还告诉我们,回归自然生殖将带来灵长类动物式的兴奋,摆脱已迷失数千年的痛苦。”

多拉·罗素与丈夫

但在两次世界大战之间的英国,并非所有知识分子都持有这种激进的观点。在1924年发表的一篇文章中,专研尼采的学者安东尼·卢多维奇(AnthonyLudovici)对霍尔丹等进步派直言不讳地提出了批评。他认为“体外发育”会破坏男性和女性理应扮演的生物学角色。在他看来,“体外发育”是“对蔑视身体的价值观中隐含欲望的完全外化”,人造子宫将导致性别彻底消失。“子宫使人类男女有别,”他写道,“女权主义将大获全胜,甚至可能达到顶峰。几代人之后,一种新型女性将会出现,她唯一的性别痕迹是光滑的脸庞和最基本的生殖腺。”

更多温和派思想家同样表达了对人造子宫前景的担忧,不过在某种程度上,他们不像卢多维奇那样存在强烈的厌女情结。1929年,英国传记作家维拉·布里顿在一篇文章中指出,虽然“体外发育”可能会让一些女性受益,但这种技术若落入图谋不轨之人手中,则可能酿成恶果。她设想未来人类的基因已经分级,“实验室里长大的孩子……最优秀的族群被挑选出来。”爱尔兰科学家约翰·伯纳尔也表达了类似的忧虑,他认为“机器妊娠”一定会成为现实,但担心它会被暴虐阶层利用,将人类划分为“已改造”和“未改造”亚群。

当然,对“体外发育”和优生学合作的恐惧,在赫胥黎的《美丽新世界》中体现得最为淋漓尽致。这场关于人类怀孕未来的公开讨论持续了长达10年,该书成为了这场辩论的高潮。 赫胥黎和霍尔丹、多拉·罗素为同时代人,前者在其小说中直接反对了后二人提出的早期乌托邦思想。一位评论家甚至认为赫胥黎的书掀起了一场“反对乌托邦的革命”。1920年代初,用人工装置取代女性身体的构想极大地解放了人们的思想,但到了1930年代中期,随着欧洲脚步蹒跚地踏入下一场世界大战的泥潭,乌托邦主义被一种可怕的悲观主义所取代。这种悲观主义认为,若法西斯主义者对“体外发育”和优生学产生兴趣,后果将不堪设想——这种担忧主导了接下来十年的讨论。

尽管霍尔丹预测,1951年将有可能实现完全的“体外发育”,但在二战之后的数十年间,人造子宫技术的发展变得缓慢起来,且断断续续。除了极少时候,人们对这种冒险技术所带来的道德和政治后果的兴趣也有所减弱。1970年,激进派女性主义者舒拉米斯·费尔斯通在其著作《性的辩证法》中探讨了霍尔丹和多拉·罗素的主张。她认为,实现男女真正平等的唯一途径是将怀孕外包给机器。和之前的霍尔丹及多拉·罗素一样,她开始设想用人造子宫代替女性的身体,希望以此掀起一场激进的乌托邦政治运动——一场以机械为媒介的女性解放运动。

不过,费尔斯通的观点带有强烈的政治倾向。具体来说,她认为,20世纪的科学没有在打造人造子宫上取得任何重大进展,不是因为技术层面无法实现,而是因为它带来的社会和政治后果可能会使人类社会无法承受。

至于科学和政治如何相互作用,费尔斯通提出了一个更具概括性的观点。她指出,资金充足、得以发展的研究,往往是那些符合当权者利益的研究。如果把研究人类登月的资源用于研究生殖技术,人造子宫可能早已面世。“这个问题变成了政治问题,”她写道,“人们意识到,男性对女性及儿童的剥削是建立在生理条件不对等的基础上的。尽管他们越来越有能力解放被剥削者,但他们似乎不想放弃上位者的身份。”

霍尔丹的演讲距今已近百年,费尔斯通写下上述文字后也过了五十多年。今天,世界各地的科学家和医学专家致力于研究人造子宫技术,外包部分妊娠过程至人工器械的技术终于取得进展,越来越多试验获得成功。2019年3月,来自澳大利亚和日本的一组研究人员证明,他们可以使一只严重早产的小羊在子宫外的人工环境中存活5天,这只小羊相当于一个24周大的人类婴儿。研究负责人马特·坎普博士(Dr.MattKemp)在一份报告中表示:“在人造胎盘领域,我们已经成功打破‘1英里长跑的4分钟大关’。”

尽管正如1920年代英国激进人士所设想的那样,完全的“体外发育”仍然难以实现,但随着这类实验的发展,它们在每一个转折点都会遭遇道德恐慌,甚至导致人心惶惶。但是,正如霍尔丹所言:“从火种到飞行,任何一项伟大的发明无不曾被认为是对神的侮辱。”

居小桃 ·

界面新闻

·

2019-09-26 19:56:19

居小桃 ·

界面新闻

·

2019-09-26 19:56:19 评论

评论 分享

分享